0 avis

Présentation de la commune du Vanneau-Irleau (bords de Sèvre)

France > Nouvelle-Aquitaine > Deux-Sèvres > Le Vanneau-Irleau

La Sèvre Niortaise au pont d'Irleau, vue en direction du sud-est.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

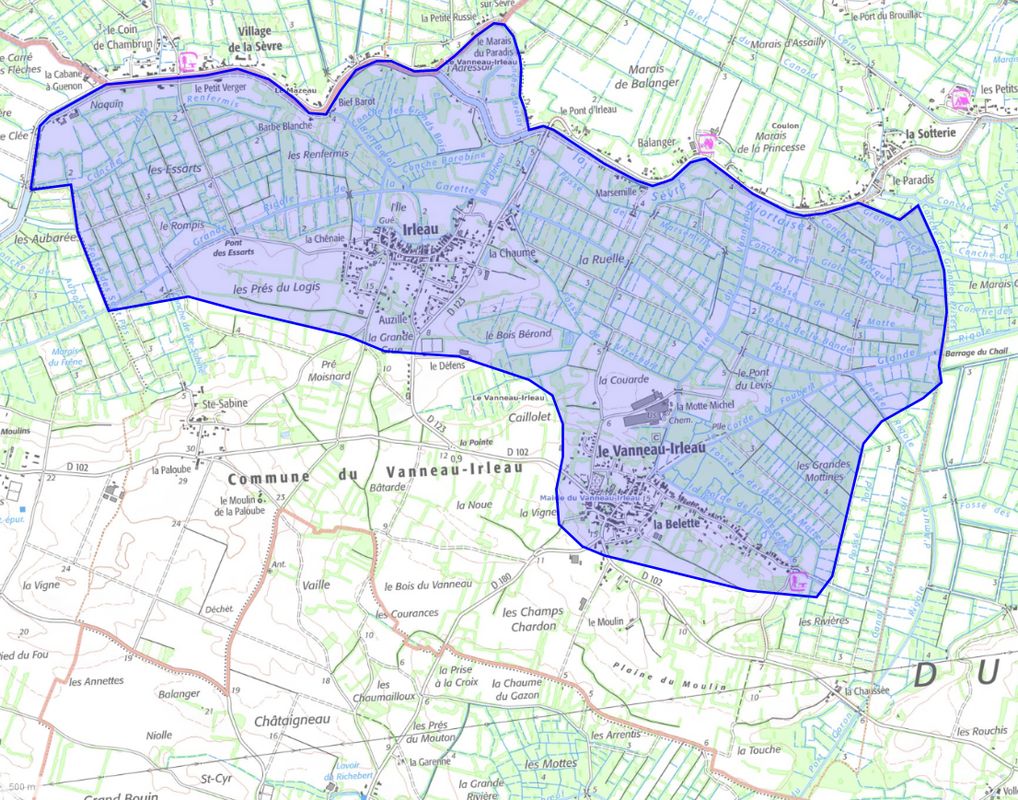

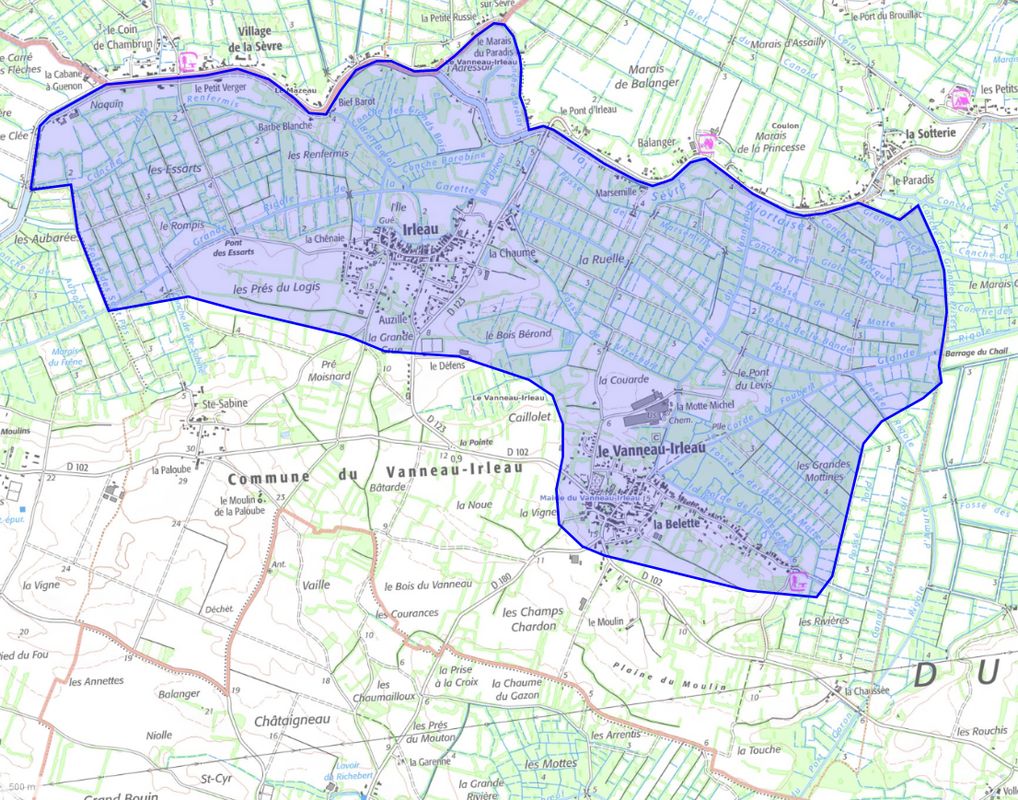

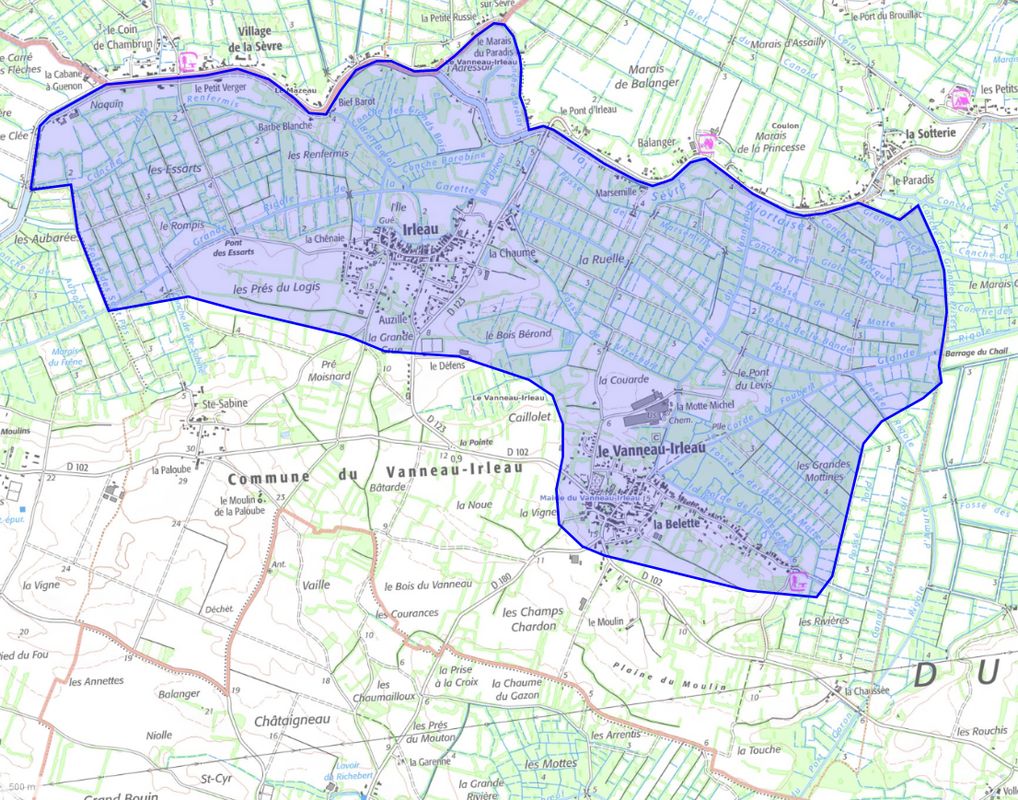

Carte du secteur d'un kilomètre à partir de la Sèvre Niortaise, étendu au bourg, étudié au Vanneau-Irleau.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

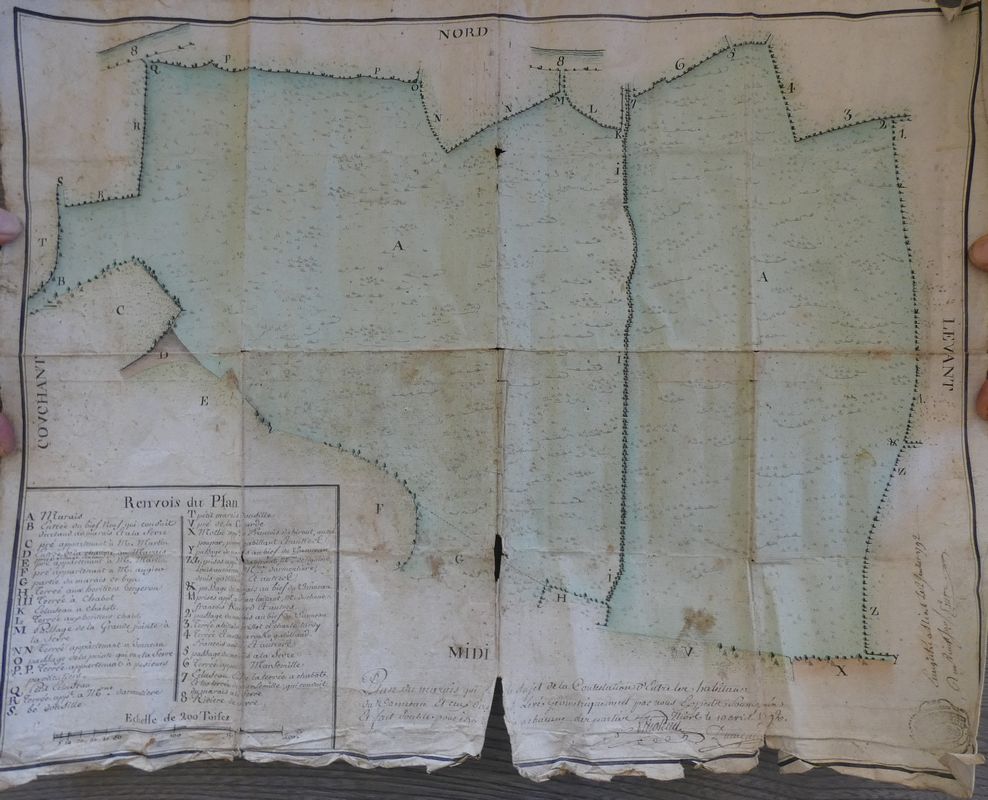

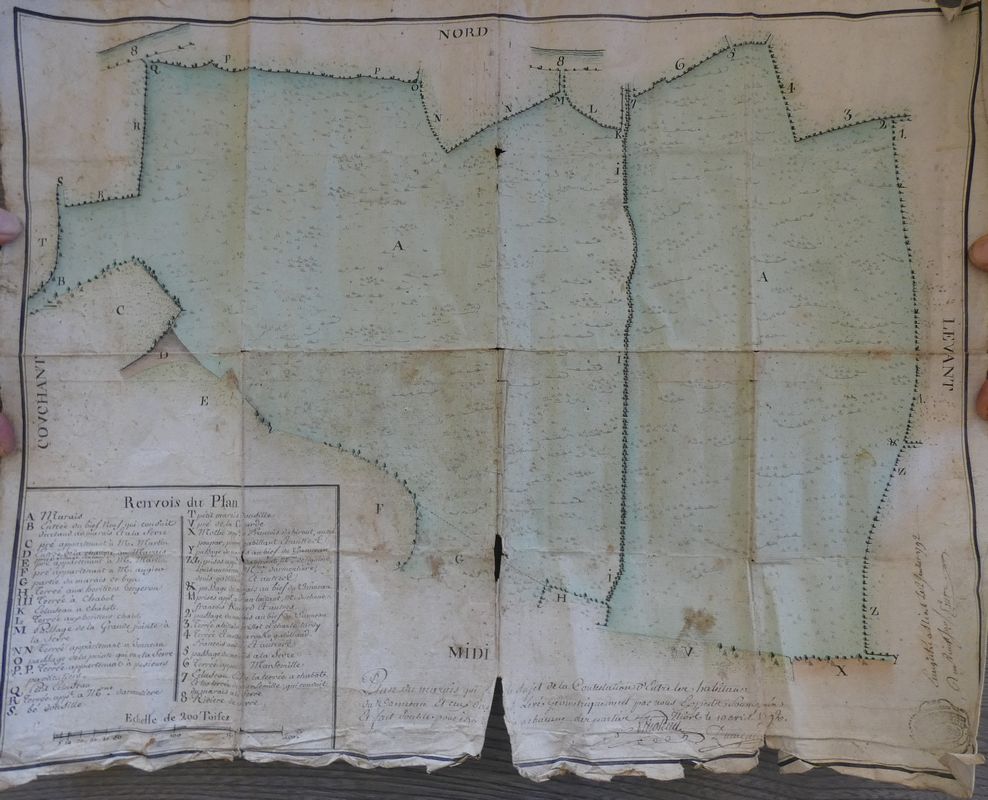

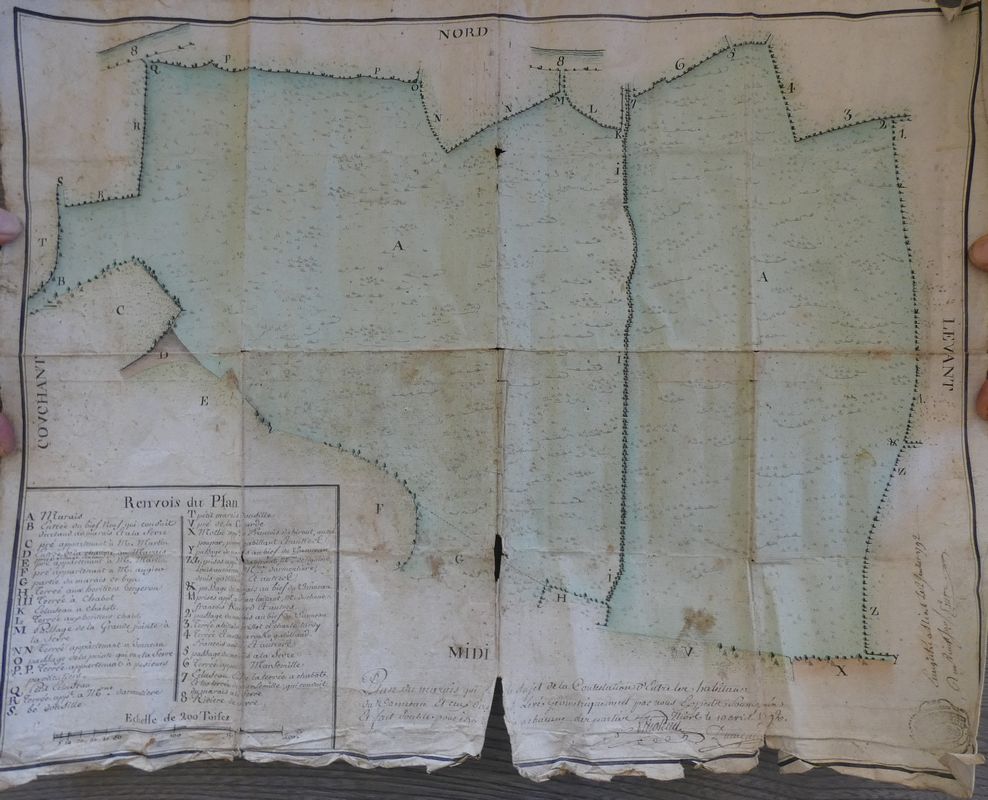

Plan du marais communal de la Ruelle contesté entre les habitants du Vanneau et d'Irleau, 10 avril 1792.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

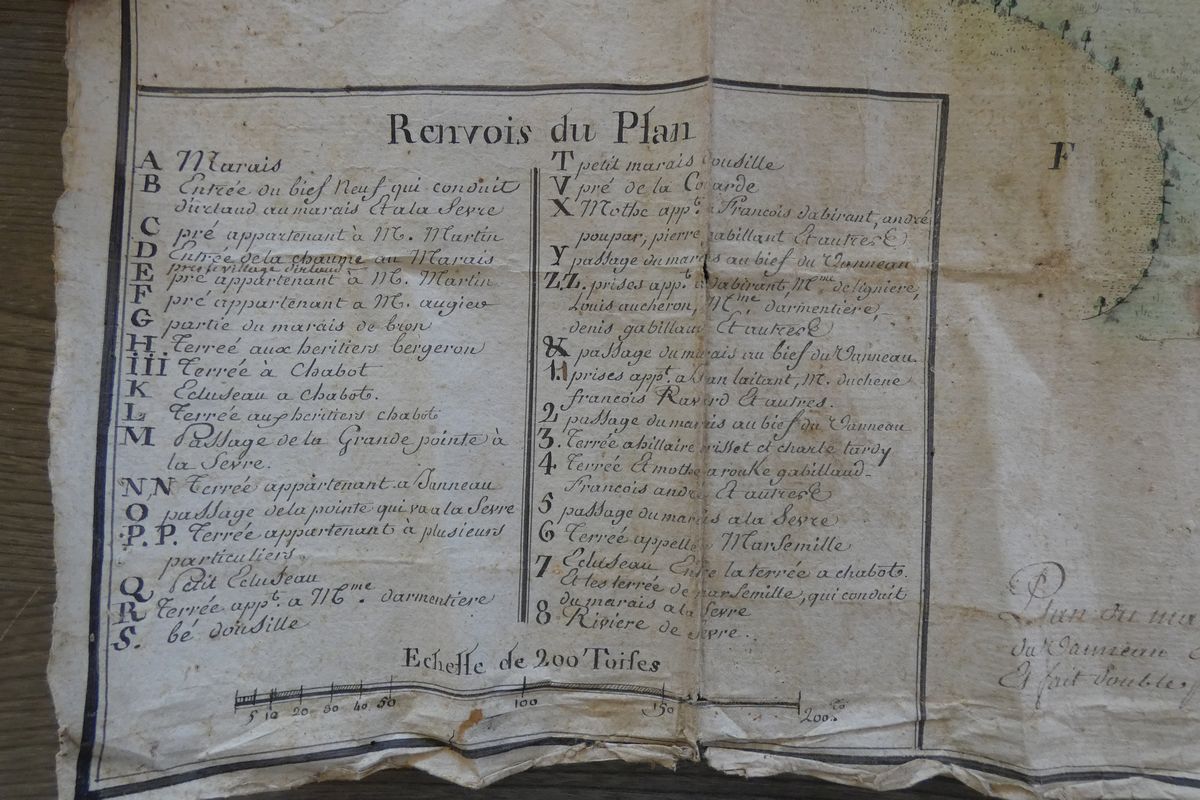

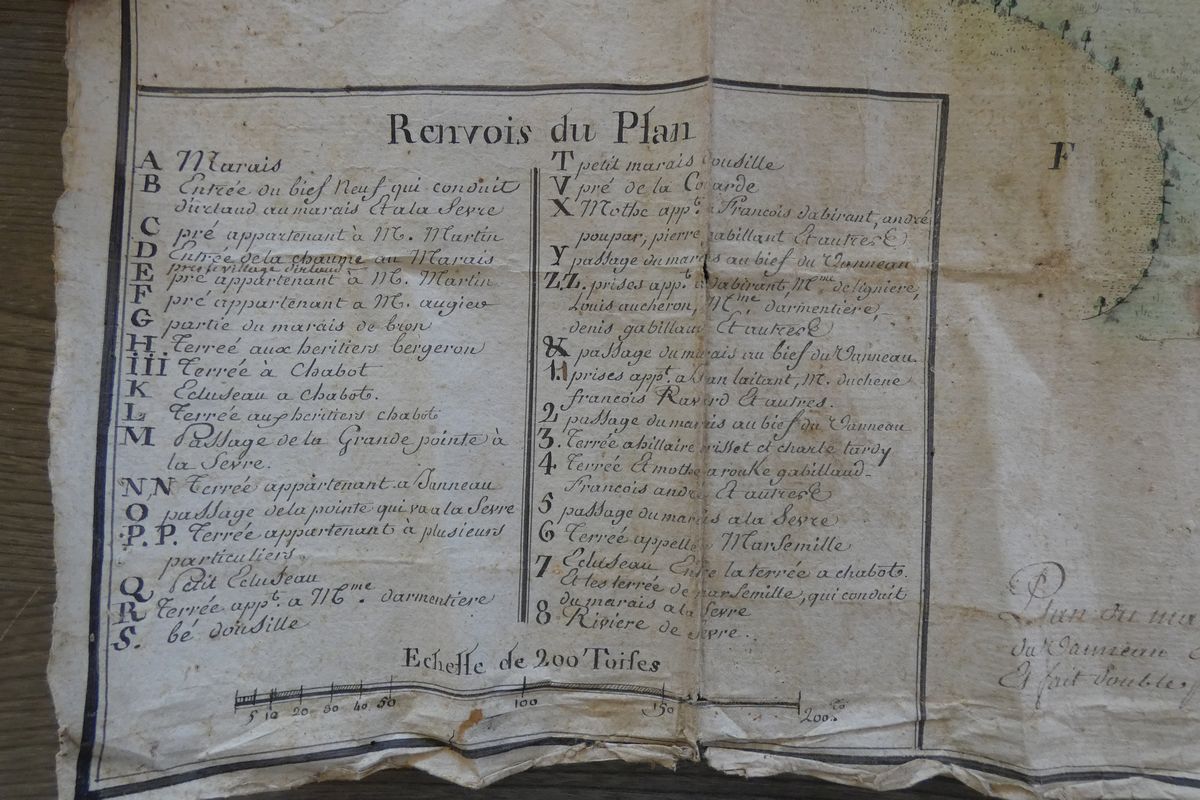

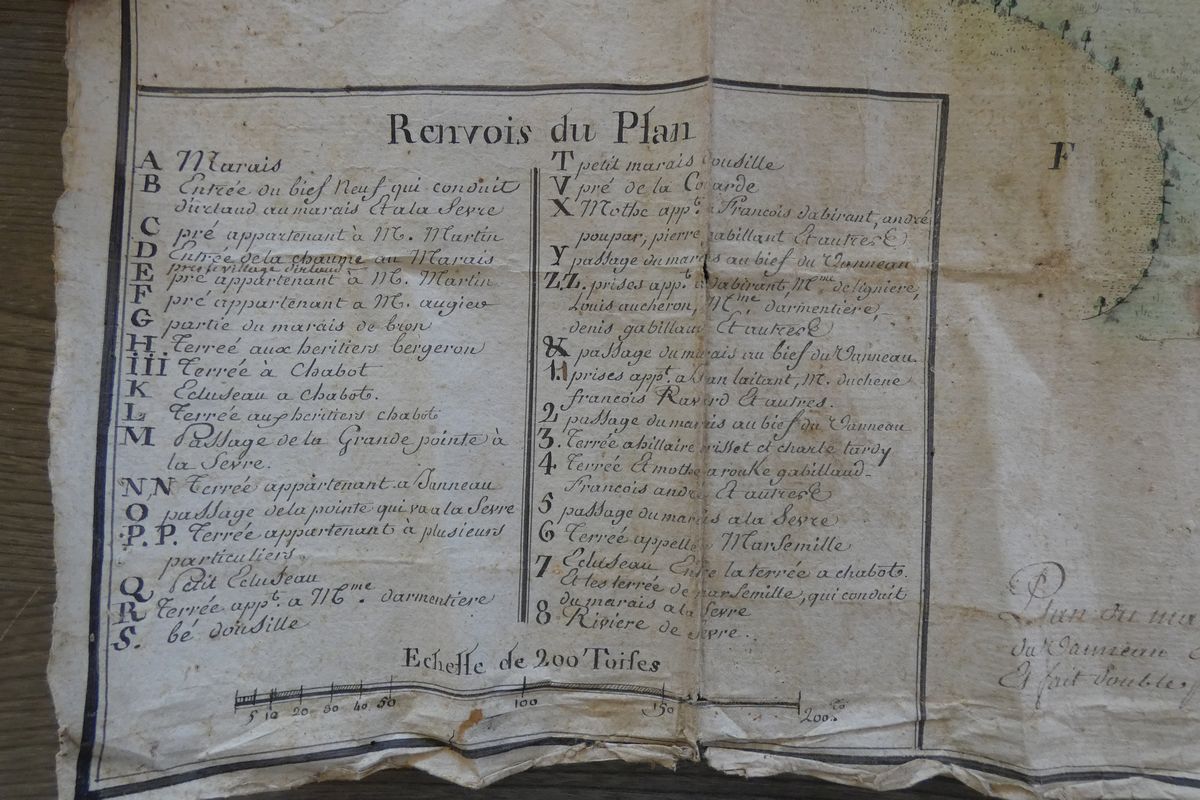

Légende du plan du marais de la Ruelle contesté entre les habitants du Vanneau et ceux d'Irleau, 10 avril 1792.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

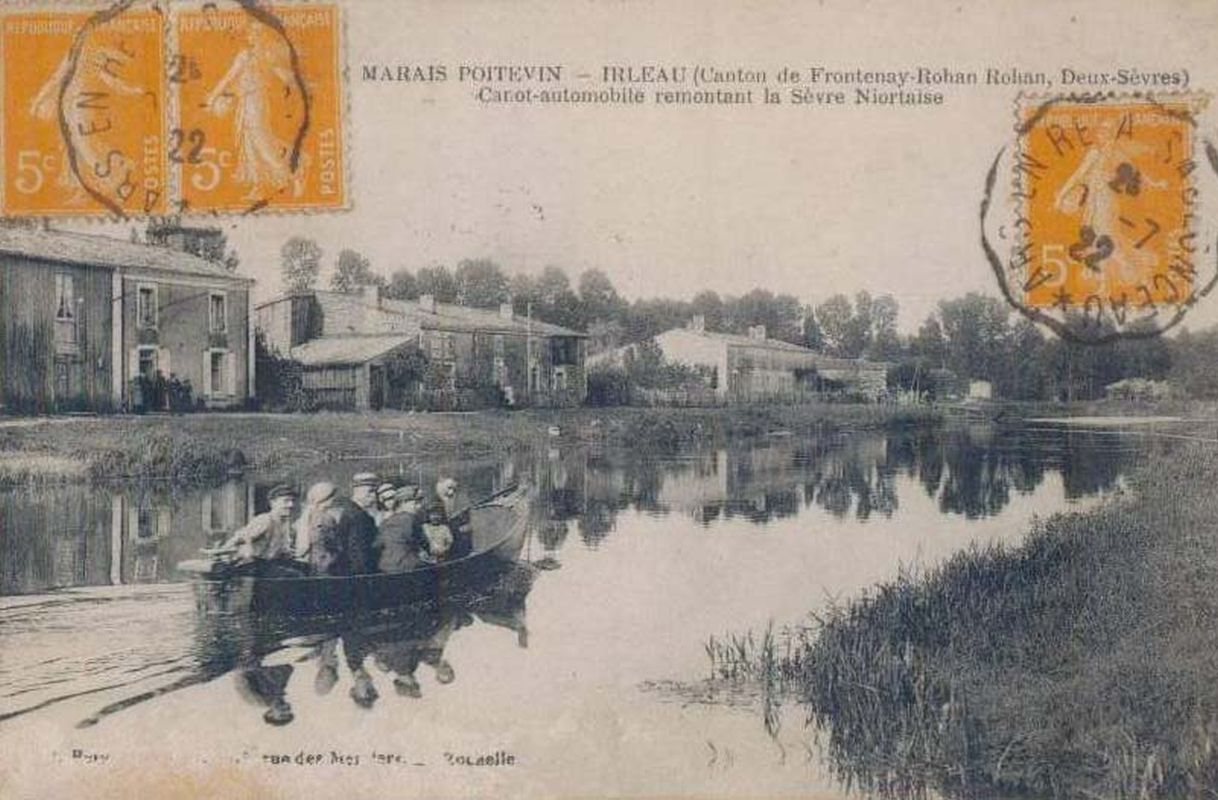

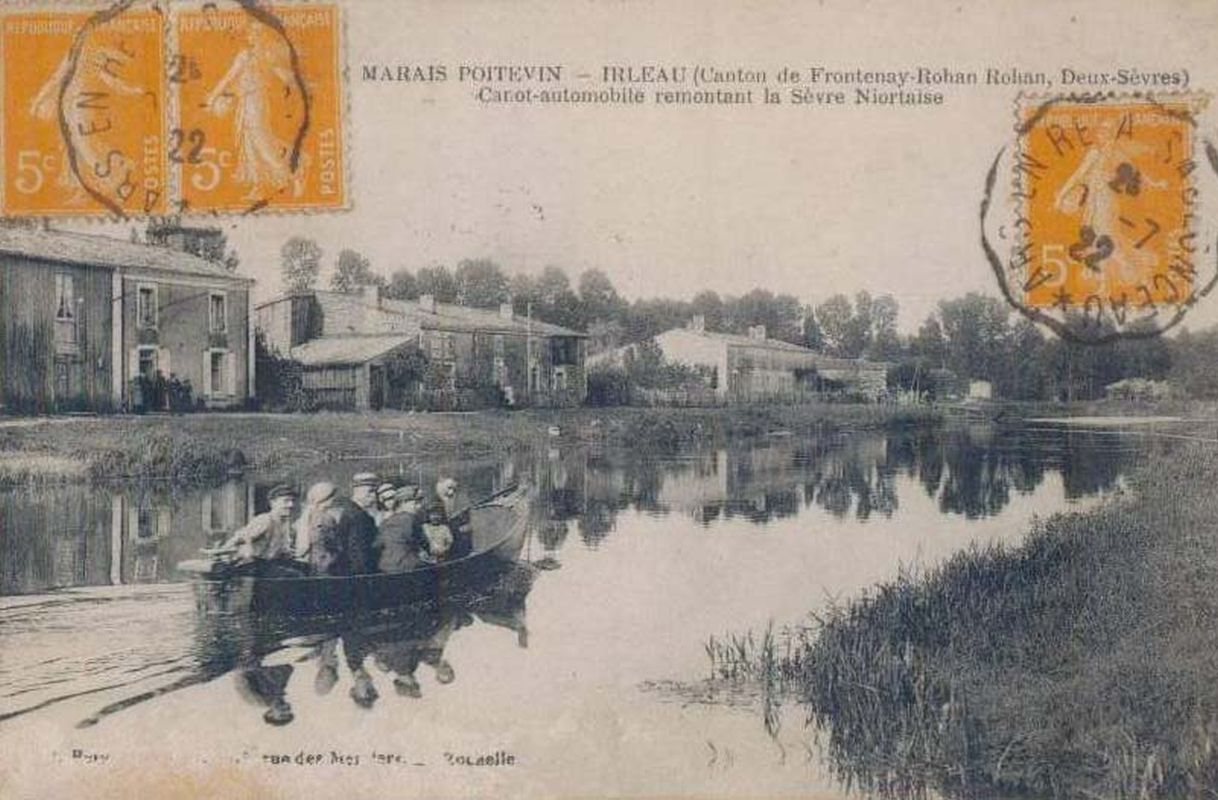

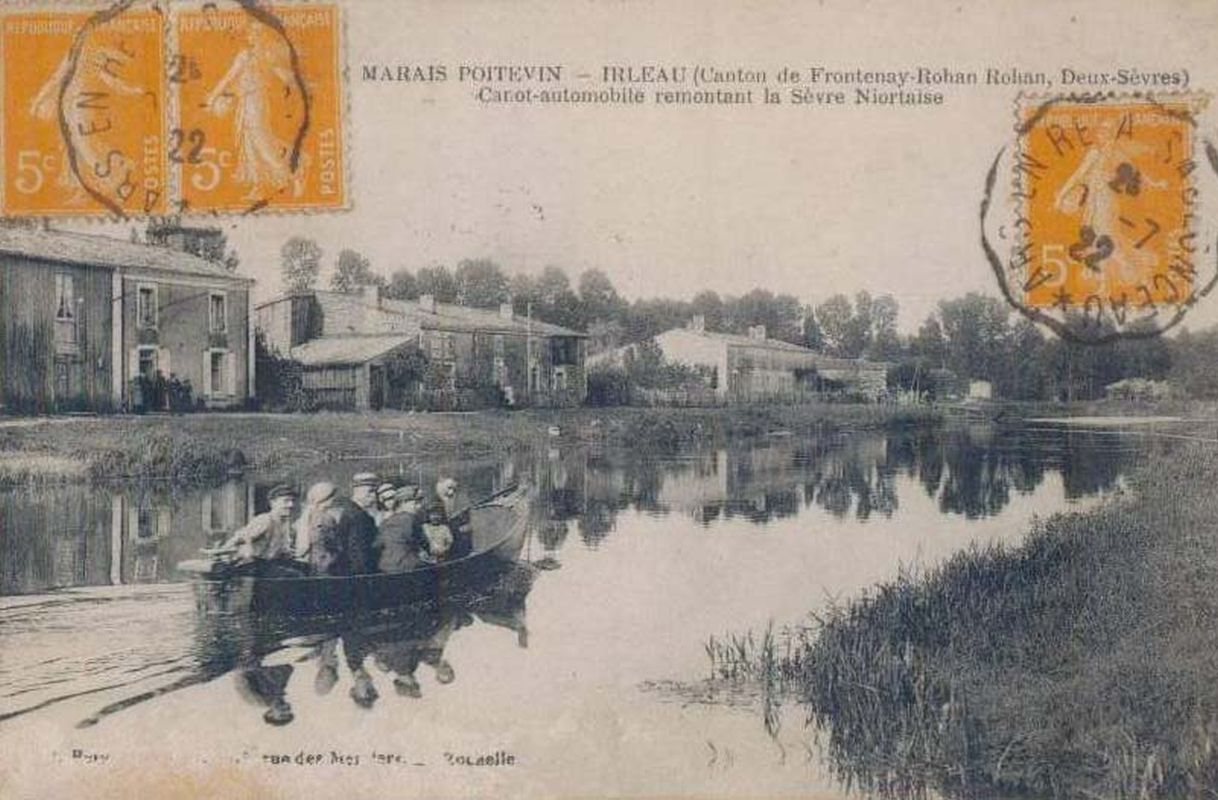

La Sèvre Niortaise au niveau d'Irleau et du Village de la Sèvre vers 1920.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

Curage de la Sèvre Niortaise au niveau de Bief Barrot vers 1900.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

Le bourg du Vanneau vers 1930.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

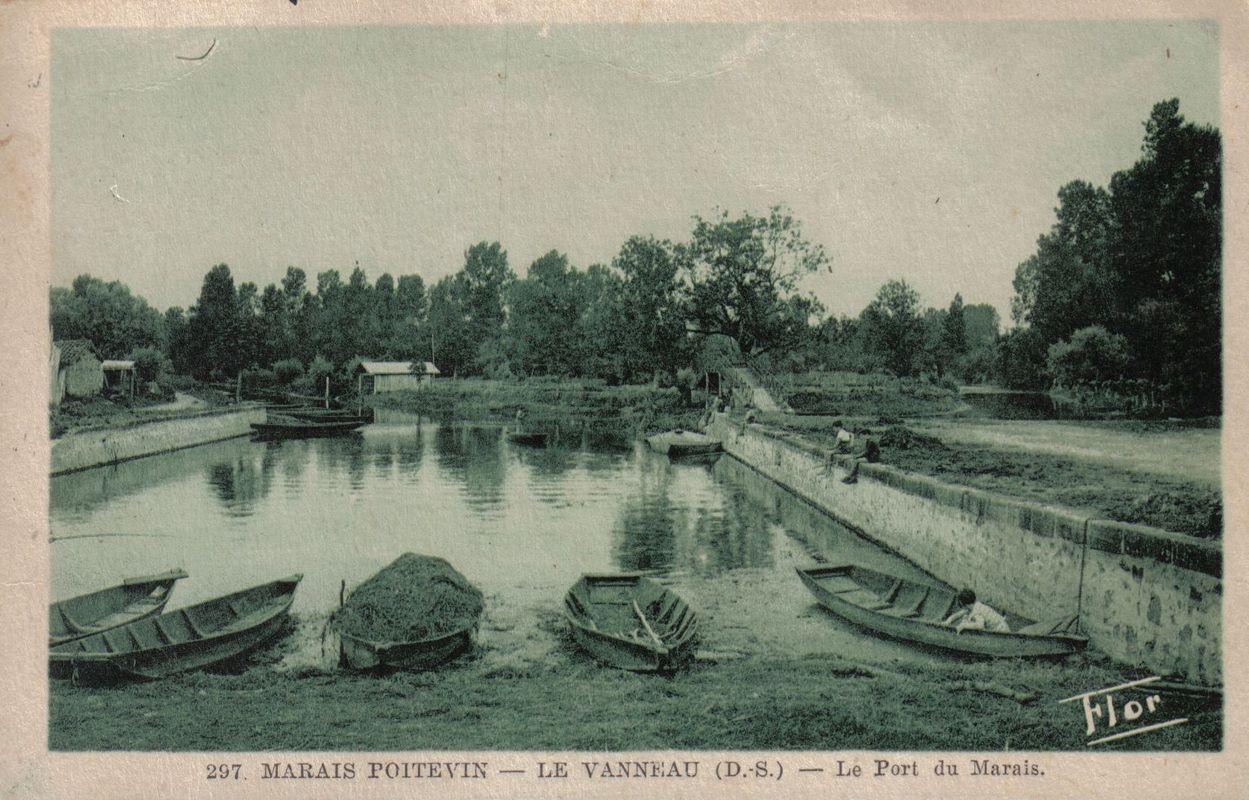

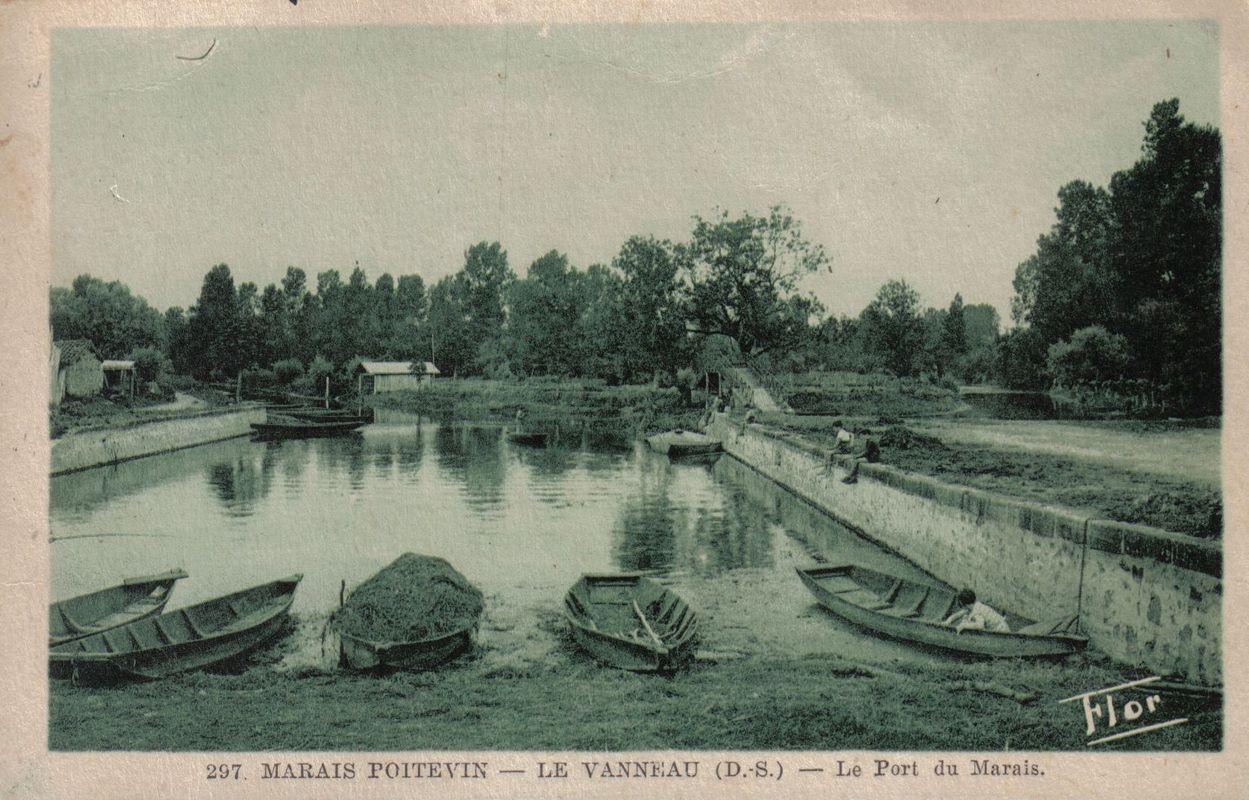

Le grand port du Vanneau vers 1920.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

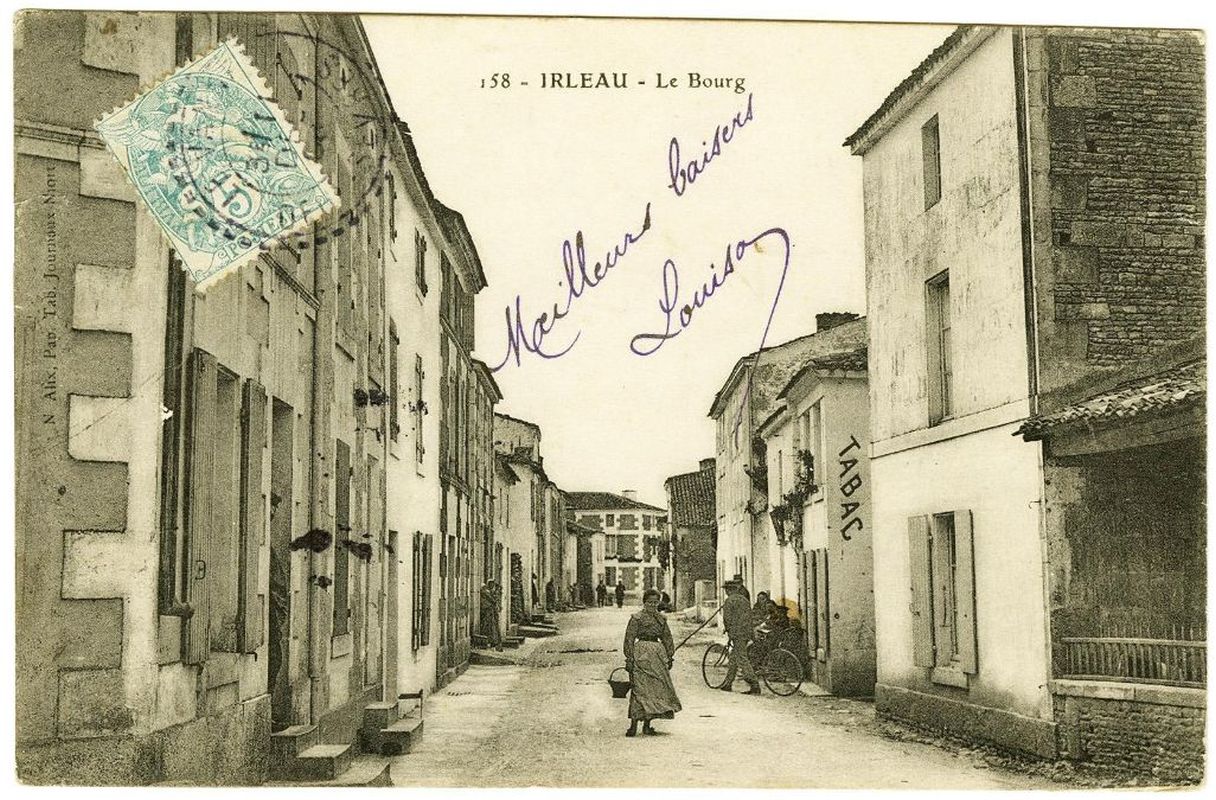

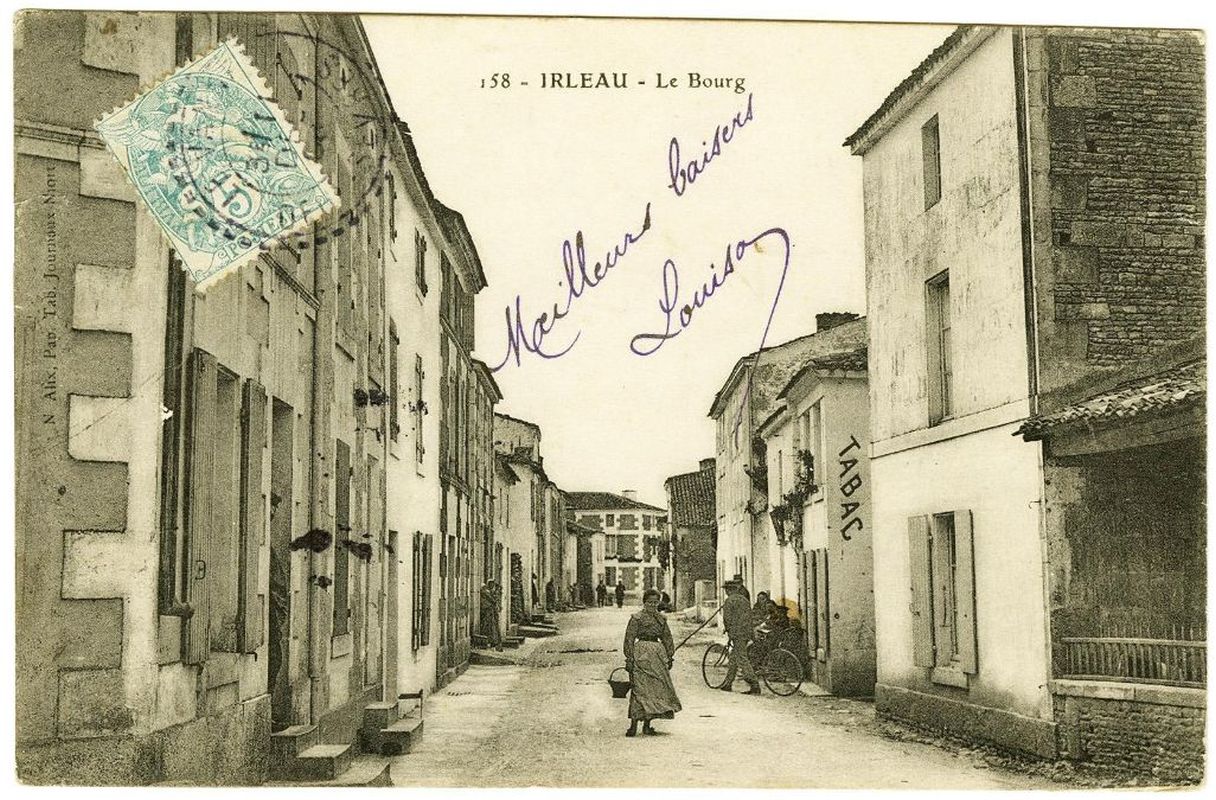

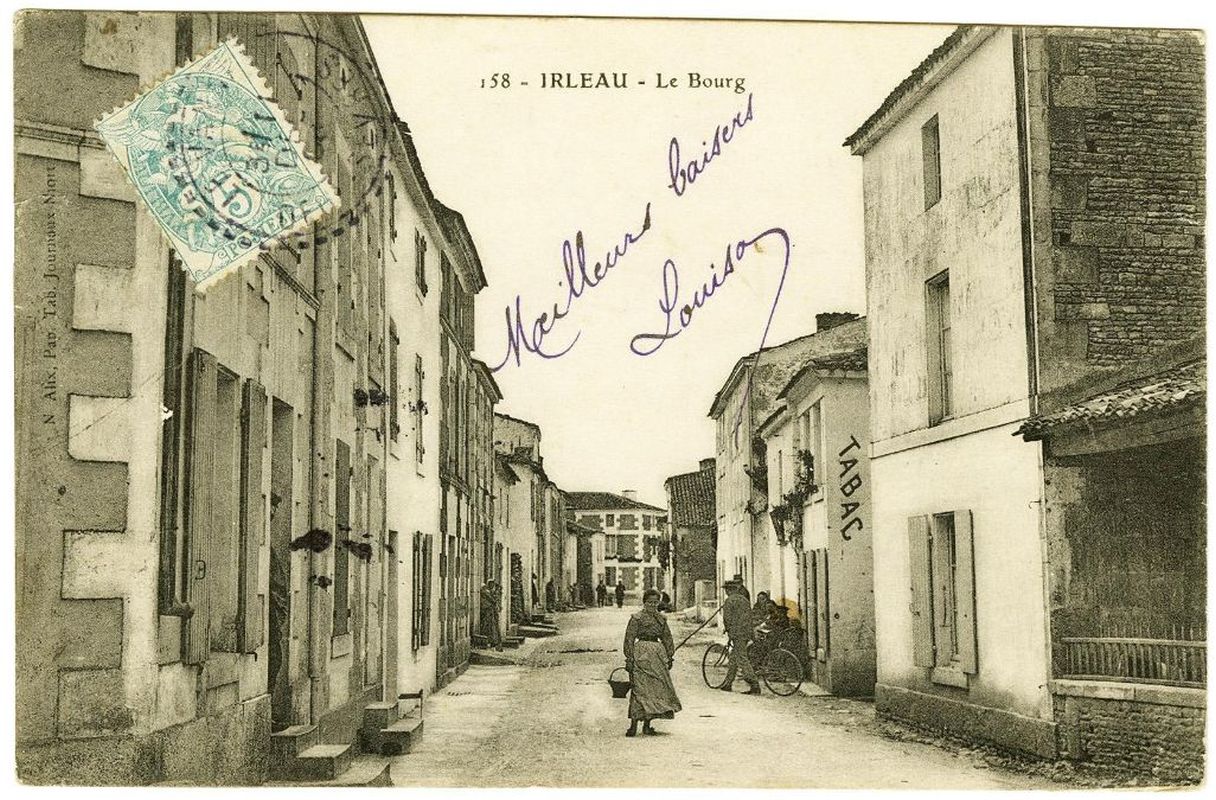

La grande rue d'Irleau vue en direction de l'ouest vers 1900.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

L'entrée nord du hameau de la Chaume, conduisant vers les marais et la Sèvre, vers 1910.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

Ouvriers employés à la construction d'un pont au Vanneau à la fin du 19e siècle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

Paysage de terres hautes descendant vers les marais près du moulin de la Paloube.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de terres hautes dominant les marais, à l'ouest de Sainte-Sabine.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de terres hautes descendant vers les marais au nord-est de Sainte-Sabine.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Terres hautes descendant vers les marais, à Sainte-Sabine.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage bocager de terres hautes entre Sainte-Sabine et le Vanneau, en direction de l'est.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairie et de haies bocagères au sud-ouest du bourg.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin et paysage bocager au sud-ouest du bourg.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de plaine agricole au sud-ouest du bourg.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Croisement entre la rigole de la Garette et la conche des Grandes Prises, à la limite entre Le Vanneau-Irleau et Sansais.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Jonction entre la rigole d'Amuré et le canal du Chail, à la limite entre Le Vanneau-Irleau et Sansais.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage dans les marais des Grandes Mottines à la limite avec la commune de Sansais.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Dans l'ancien marais communal des Grandes Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Canal dans le marais des Grands Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Canal dans le marais des Grands Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans l'ancien communal des Grandes Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Souches de peupliers couchés le long de la rigole d'Amuré.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La rigole de la Garette en aval du barrage du Chail.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de marais près du pont du Levis.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La rigole de la Garette au Pont du Levis.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin et conche à travers les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin à travers les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Conche dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Conche dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La conche ou fossé de Marsemille dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La conche ou fossé de Marsemille dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief Foubert vu depuis le port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Corde de la Belette vue depuis le port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Corde de la Belette vue depuis le port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Les jardins au nord du port, au-delà de la passerelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief du Vanneau au nord du port, vu en direction du nord.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief du Vanneau au nord du port, vu en direction du nord.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief du Vanneau au nord du port, avec son chemin de halage, vu en direction du nord.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Barques le long du bief du Vanneau auprès du port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin et alignements de frênes dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Fossé et alignement de frênes dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Ancien barrage à l'embouchure du bief du Vanneau dans la Sèvre Niortaise.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Sèvre Niortaise en aval du pont d'Irleau, en direction de l'ouest.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Sèvre Niortaise et son chemin de halage à l'Adressoir.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Passerelle de halage et barrage à poutrelles sur la rive gauche de la Sèvre en aval du pont d'Irleau.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

-

Titre : Présentation de la commune du Vanneau-Irleau (bords de Sèvre)

-

Localisation : Deux-Sèvres , Le Vanneau-Irleau

-

Type de dossier : Dossier d'aire d'étude

-

Date d'enquête : 2023

-

Auteur du dossier : Suire Yannis

-

Copyright : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Historique

Deux seigneuries parallèles

Comme beaucoup de promontoires calcaires dominant les marais de la Sèvre Niortaise, les terres hautes du Vanneau-Irleau ont dû être occupées dès les époques préhistoriques, gauloises et romaines. Rares sont toutefois les traces archéologiques qui permettent d’évoquer ce phénomène. Des repérages ont émis l’hypothèse de l’existence d’une enceinte de l’Age du bronze ou de l’Age du fer à Caillolet, au nord-ouest du bourg du Vanneau, ou encore d’une nécropole de la même époque au moulin de la Paloube, mais sans davantage de certitudes.

Il faut attendre le Bas Moyen Age pour que le Vanneau et Irleau apparaissent dans les documents. Une première mention de Vonenellum est faite en 1237, une autre de Vanellum en 1402. Les archives parlent aussi du lieu Insula Raaudi en 1260, devenu l’Isleroyau en 1522, Irelau en 1599, et encore l’île Réau en 1616. La paroisse du Vanneau, vouée à saint Eutrope, évangélisateur de la Saintonge, fait partie du diocèse de Saintes, archiprêtré de Mauzé. L’église est probablement déjà située à l’emplacement de l’actuelle salle des fêtes, et le cimetière là où il se trouve toujours. Dans les années 1850, la plate-tombe d’un chevalier est transportée de ce cimetière dans l’église. Disparue depuis lors, elle présentait dans toute sa longueur une croix aux bras courts, dotée d’un socle et flanquée, à droite, d’une massive épée. La tradition orale parle d’une chapelle à Sainte-Sabine, métairie qui dépendait de la seigneurie d’Irleau.

Le territoire communal actuel est en effet partagé à l’époque médiévale en deux seigneuries, l’une à Irleau, l’autre au Vanneau. A la fin du 14e siècle, Jean de Béchillon, qui meurt en 1393, est seigneur d’Irleau. Le siège de sa seigneurie devait se trouver à l’emplacement de l’ancien logis seigneurial du 18e siècle (3 et 5 rue du Péré), ou bien dans l’îlot qui émerge au nord du hameau (lieu-dit l’Ile). L’autre seigneurie, celle du Vanneau (siégeant probablement vers les actuels 2 à 8 rue de la Mairie), est détenue en 1405 par Jean de Vouhé qui lègue ses biens à Pierre de Béchillon, seigneur d’Epannes et d’Irleau, lequel réunifie ainsi les deux seigneuries. En 1450, Guillaume de Béchillon, fils de Pierre et de Jeanne de Vivonne, est seigneur du Vanneau et d’Irleau.

Si la famille de Béchillon reste à la tête de la seigneurie d’Irleau jusqu’à la veille de la Révolution, il semble que dès le 16e siècle, elle ne soit que co-seigneur du Vanneau, partageant ce titre avec d’autres lignées. Le 29 mai 1561, René Poussard, écuyer, seigneur de Vendré, et Antoinette de Coulonges, son épouse, vendent ainsi à Jean Bousland, seigneur de Bonnevil et procureur au siège de Niort, les trois quarts de leurs terres du Vanneau. A la même époque, Louis de Lezay, décédé après 1599, est seigneur du Vanneau. En 1711, Louis de Liniers, seigneur de Saint-Pompain et du Vanneau, se marie au Vanneau avec Renée Martin.

Quant aux Béchillon, le dernier du nom, Pierre-Charles meurt, célibataire et sans enfants, en 1781. La seigneurie d’Irleau et la co-seigneurie du Vanneau passent à son cousin et héritier, le marquis Henri Charles de Senectère (1714-1785). Dès 1783, celui-ci se défait cependant de son domaine d’Irleau au profit d’un négociant niortais, Jean Michel Martin. La terre du Vanneau est aussi en partie démantelée. Le Logis du Vanneau et la métairie de la Grange en dépendant (6 route de Niort) seront vendus par les héritiers Senectère au début du 19e siècle, une partie devenant ensuite presbytère et servant plus tard à la construction de la mairie-école. En 1787, les de Liniers se défont de la Grande métairie du Vanneau (4 route de Niort) au profit de Jean Baptiste Henri Thibault d’Allery, autre co-seigneur du Vanneau.

Des marais exploités tant bien que mal (jusqu'à la Révolution)

Pendant ce temps, la vie économique, modeste, se développe sur les terres hautes d’une part, dans les marais, plus difficilement à cause des inondations, d’autre part. Sur les premières, agricoles, existent plusieurs métairies dépendant des deux seigneuries (Sainte-Sabine, le Défens avec l’îlot et enclos de Bois Bérond, etc.) ainsi que des moulins à vent (5 en 1804), dépendant notamment de la seigneurie d’Irleau, en particulier celui de la Paloube et ceux qui l’environnent. Dans les marais, se pratique la pêche, évoquée par exemple en 1535 dans un procès mettant aux prises Guillaume de Béchillon, seigneur du Vanneau, "pour ses pêcheries de Piget". Les marais sont, à cette époque, déjà traversés par des canaux ou biefs, comme le "betz du Vaneau", mentionné en 1473 dans le terrier de la seigneurie de Benet. Les habitants bénéficient de droits d’usage octroyés par les seigneurs (par exemple par celui d’Irleau, en 1610), à l’origine des marais communaux des Essarts, de la Ruelle et des Grandes Mottines, pour les plus importants. Ces droits sont cependant régulièrement contestés par les autorités seigneuriales, par exemple en 1757 par Pierre Charles de Béchillon qui en fait clore, diviser et attribuer une partie.

Les marais font aussi l’objet de projets d’aménagements au 17e siècle, ceux de la Garette étant compris dans le programme initial de dessèchement du Marais poitevin par la Société des marais de Vix-Maillezais dans les années 1650. Ces travaux commencent même à être mis en œuvre sur la rive droite, au Mazeau et à Arçais, comme en témoignent en 1657 les habitants du Vanneau-Irleau. Le 29 mars, leur assemblée proteste en effet contre les chaussées, ceintures et levées qui ont été édifiées et qui renvoient sur leurs marais les eaux de la Sèvre, ce qui noient leurs troupeaux et les ont obligés à les déplacer dans les marais du Bourdet, de Saint-Martin-de-Villeneuve et Boire. L’eau, retenue par le bois "planté de temps immémoriel" dans ces marais, monte tellement qu’elle menace les maisons d’Irleau, inonde les mottes et jardins, emporte les fruits.

A la Révolution, et grâce à ces transmissions déjà engagées, peu de biens seigneuriaux ou ecclésiastiques sont saisis et vendus comme biens nationaux, si ce n’est ceux les terres de la cure du Vanneau ou encore de la chapelle Sainte-Catherine, desservie en l’église. Dernier curé du Vanneau, Jean-Baptiste Garraud démissionne et se marie en 1793 avec une des héritières de la famille de Liniers. Les anciennes seigneuries du Vanneau et d’Irleau sont réunies en une seule commune, ce qui ne va pas sans heurts entre les habitants des deux entités, notamment autour de la question de la propriété et de l’exploitation des marais communaux. Un procès s’engage entre eux à partir de 1791, au sujet du marais de la Ruelle, revendiqué par les uns et les autres. Un plan en est établi le 10 avril 1792. Ledit marais est finalement reconnu en 1793 commun aux habitants des deux entités, réunies de toute façon, bon gré mal gré, en une seule et même commune, appelée toutefois simplement Le Vanneau jusqu’à la fin du 20e siècle.

Le développement d'une commune de marais mouillés au 19e siècle

Cette même année, la commune compte 732 habitants, un chiffre qui ne va pas cesser d’augmenter pendant un siècle et demi : 954 habitants en 1851, 1100 en 1901. Si les héritiers de Liniers et Thibault d’Allery possèdent encore quelques biens dans la première moitié du 19e siècle, avant de s’en défaire, la vie communale est animée par la notabilité locale, notamment les Audebert père et fils, instituteurs et maires. Les dossiers municipaux tournent surtout, dans les années 1850-1880, autour de la construction d’écoles, pour les garçons puis pour les filles, avec de nouveau la vive dualité entre Le Vanneau et Irleau : on commence par construire en 1860 une mairie-école de garçons au Vanneau et une école de filles à Irleau, avant d’ajouter en 1885 une école de garçons à Irleau et une école de filles au Vanneau. La construction de l’église ex-nihilo, en 1877, est aussi l’occasion de vives discussions. Les finances communales sont aussi sollicitées, notamment, pour l’aménagement et la modernisation des ports d’Irleau (1855) et du Vanneau (1859 et 1876).

Dans les marais, la gestion des niveaux d’eau est bouleversée par l’aménagement du bassin de la Sèvre voulu par l’ingénieur Mesnager en 1818-1821, entériné par l’ordonnance royale de 1833 (avec creusement de la rigole de la Garette à partir de 1838), et complété notamment par le programme de l’ingénieur Maire en 1856. Ce dernier prévoit le redressement du méandre de la Sèvre à Balanger, avec positionnement de l’écluse de la Sotterie juste en amont de Marsemille ; et le redressement en ligne droite de la Sèvre au niveau du contour d’Auzeille ou de l’Adressoir, avec création d’une passerelle en amont et une autre en aval. Si une partie seulement de ce projet est mise en œuvre avec des modifications, la création des barrages éclusés de la Sotterie et des Bourdettes, et du bief qui en résulte entre deux, a un impact sur les niveaux d’eau dans les marais de part et d’autre, engendrant particulièrement un manque d’eau en été. Huit barrages d’été, provisoires puis définitifs, sont créés dans les années 1860 dans les marais du Vanneau-Irleau et de Sansais, notamment celui du Chail. En 1862, dans le même objectif de mieux abreuver les marais en eau en été, la commune du Vanneau fait procéder au curage des principaux canaux dont elle est propriétaire : bief Foubert, du Vanneau, d’Irleau, Barrot, etc. L’opération est confiée à Mathieu Prot, entrepreneur demeurant à Irleau (34 grande rue).

Pour financer tous ces travaux et ceux énoncés plus haut, la municipalité se défait peu à peu des marais communaux, vendus d’abord par portions à partir des années 1820, objets de nouveaux litiges avec les héritiers de Jean-Michel Martin dans les années 1860, et finalement vendus aux enchères en 1873 (avec un reliquat cédé en 1876). Les marais sont divisés en 364 los adjugés par tirage au sort aux chefs de ménage de la commune. Dans la foulée, chacun creuse les fossés de délimitation de son lot, et la commune construit les chemins d’exploitation et les ponts (de la Belette, des Essarts, de la Ruelle, pont Levis…) nécessaires à la desserte des nouvelles parcelles. L’opération est supervisée par les Ponts et Chaussées, suivant le projet établi par l’ingénieur Espitallier (par ailleurs auteur de la passerelle du port du Vanneau en 1876). On fait appel à des entrepreneurs des environs : Edouard Charrier, Louis et François Texier... Ainsi naît un nouveau paysage tel qu’il existe encore de nos jours, formé de grandes parcelles rectangulaires, en prairies ou en bois, délimitées par des conches ou fossés et par des alignements d’arbres.

Grâce à ces aménagements de différente nature, l’économie des marais mouillés, y compris ceux du Vanneau-Irleau, connaissent une forte croissance, surtout dans les années 1850-1880, avec des prolongements jusqu’en 1950. L’exploitation du bois (frêne et surtout peuplier) et l’élevage en sont les deux pierres angulaires. La première alimente les scieries industrielles des environs, dont celle d’Irleau (chemin du Petit Pré), tenue par la famille Mathé, et celle du Vanneau, encore active de nos jours. Plus modestement, le bois des marais est exploité par de nombreux artisans, menuisiers, sabotiers, présents dans la commune, en particulier à Irleau. Le lait collecté auprès de la foule de cultivateurs des alentours fournit la laiterie d’Irleau (la Chaume) fondée en 1890, récompensée par plusieurs médailles d’or aux expositions nationales et internationales entre 1913 et 1932. Cet essor économique profite, on l’a vu, à la courbe démographique et se traduit par une élévation du niveau de vie, donc par un accroissement du nombre de nouvelles constructions de maisons et de fermes. Le développement de la production agricole et du commerce nécessite la création d’un nouveau point de franchissement de la Sèvre entre Irleau et Coulon, d’abord un bac en 1878, puis une passerelle piétonnière en 1891 (déplacée en 1942 au Village de la Sèvre), enfin un pont routier en 1928.

Déclin et atouts d'une commune au coeur de la Venise Verte (20e siècle)

En ce début du 20e siècle, la commune connaît pourtant déjà un déclin démographique accéléré par la guerre de 1914-1918. Le nombre d’habitants tombe à 912 en 1926, 785 en 1946. Les marais de la Venise Verte, dont ceux du Vanneau-Irleau, commencent toutefois à attirer de premiers visiteurs venus explorer la Sèvre et les biefs ou conches en bateau. Dans les années 1930, la commune, comme ses voisines, accueille des enfants d’Ivry-sur-Seine envoyés en vacances. La municipalité entend conserver sa propre jeunesse, par exemple en construisant une salle des œuvres postscolaires en 1931. La période d’occupation allemande est marquée par des faits de résistance menés à partir de 1943 par le "groupe du Marais", actif entre Irleau et Damvix, et dont l’ancienne école de garçons d’Irleau conserve le tragique souvenir.

Après-guerre, la commune comme ses voisines tarde à sortir de la crise structurelles des marais déjà en cours avant 1939, avec le problème de l’entretien des ouvrages dans les marais, et le morcellement des exploitations. La plupart de celles-ci finiront par disparaître, au risque de ne plus entretenir le Marais. Peu à peu, celui-ci se tourne vers le tourisme et l’accueil des vacanciers. La proximité de Niort, alliée au cadre de vie, attire aussi, et la commune commence à regagner des habitants dès les années 1950-1960 (844 habitants en 1968). Malgré tout, et en dépit de la construction de lotissements et pavillons individuels, le phénomène reste irrégulier depuis les années 1970 : 767 habitants en 1990, 933 en 2007, 864 en 2020. Partagée entre plaines agricoles du sud, et marais de la Venise Verte au nord, la commune a pour atouts sa proximité avec l'agglomération niortaise, son environnement de qualité et le patrimoine qui lui est lié.

Description

D'une superficie de 14,17 kilomètres carrés, la commune du Vanneau-Irleau se situe sur la rive gauche de la Sèvre Niortaise. Celle-ci constitue sa frontière nord, depuis la Grande Conche et la Conche des Grandes prises, aux abords de la Sotterie, à l'est, jusqu'à Naquin à l'ouest, soit 5,6 kilomètres en suivant les méandres du fleuve. La limite communale s'écarte brièvement de la Sèvre pour suivre le contour de l'Adressoir, probable ancien bras du fleuve. A l'est, la commune est séparée de celle de Sansais par le canal du Chail. La frontière communale serpente ensuite à travers les terres hautes, laissant Saint-Georges-de-Rex au sud puis rejoignant Arçais à l'ouest. Elle se termine le long du fossé des Sept pas, en aval de Naquin.

Le territoire communal se partage entre terres hautes et marais mouillés. Les premières concernent la moitié de la commune, majoritairement au sud, avec un vaste plateau agricole qui prolonge la plaine d'Aunis. Ce plateau culmine à 30 mètres d'altitude au sud-ouest, à la Paloube, puis s'abaisse rapidement vers le nord et l'est, n'atteignant plus que 5 mètres au pied de Sainte-Sabine, 11 mètres au sud du Bourg, 10 mètres à la Chaussée. Il se prolonge au nord, formant une presqu'île qu'occupe principalement le hameau d'Irleau, avec une altitude maximum de 15 mètres. Deux îlots s'en détachent : l'Ile, au nord d'Irleau, le Bois Bérond, à l'est. Entre temps, le paysage de ce plateau a changé : si son extrémité sud-ouest, là où il est le plus élevé, offre un paysage très ouvert, ailleurs, on observe un paysage bocager généralement absent des terres hautes qui surplombent le Marais poitevin. L'espace est traversé par un grand nombre de routes, chemins et sentiers qui convergent tous vers les marais, nonobstant la route D102 qui, d'ouest en est, relie Arçais, Sansais et le bourg du Vanneau.

L'autre moitié de la commune, au nord-ouest, au nord et au nord-est, fait partie des marais mouillés de la Sèvre Niortaise, autrement appelés "Venise Verte". Aménagés à la fin du 19e siècle, ces marais sont organisés en parcelles généralement de taille moyenne, délimitées par des fossés et des alignements d'arbres, et elles-mêmes occupées en prairies ou en plantation de bois (peupliers, frênes). Les marais des Essarts, des Renfermis, de la Ruelle et des Grandes Mottines, anciens marais communaux pour la plupart, sont traversés de chemins d'exploitation qui, ici ou là, franchissent les principaux canaux et fossés par des ponts et passerelles. Parmi ces principaux canaux, reliés à la Sèvre Niortaise et appelés tantôt conche, bief ou corde, figurent la conche des Renfermis, le bief Barrot, le bief d'Irleau, les fossés de Virecourt et de Marsemille, le bief du Vanneau, la corde à Foubert, la corde de la Belette, etc. Tous sont réunis par la rigole de la Garette, grand canal qui traverse les marais mouillés de la rive gauche de la Sèvre depuis Sansais jusqu'à Damvix. Le paysage d'eau et de bois ainsi formé, s'ouvre aux abords de la Sèvre Niortaise. Bordée d'arbres et de quelques habitations, elle est franchie par la passerelle du Village de la Sèvre et par le pont d'Irleau.

Informations complémentaires

Présentation de l'étude

L’inventaire du patrimoine de la vallée de la Sèvre Niortaise a concerné Le Vanneau-Irleau à partir de septembre 2022. Ont été étudiés : d’une part, tous les éléments du patrimoine présents dans une zone d’un kilomètre à partir du fleuve, étendue au bourg ; d’autre part, les éléments les plus marquants et représentatifs du patrimoine relevés sur le reste du territoire communal. L’enquête a ainsi permis d’identifier 276 éléments. Le tout est illustré par 960 images. Parmi tous ces éléments, 117, relevés à des fins essentiellement statistiques, font l'objet d'un dossier documentaire minimum (repérés de niveau 1). 83 autres, retenus pour leur intérêt ou leur représentativité, donnent lieu à un dossier documentaire plus constitué (repérés de niveau 2). 76 autres enfin, particulièrement intéressants et documentés pour l'histoire ou l'histoire de l'art, sont étudiés de manière plus poussée dans des dossiers documentaires plus étoffés.

| Type de dossier |

Dossier d'aire d'étude, communal |

|---|---|

| Référence du dossier |

IA79004859 |

| Dossier réalisé par |

Suire Yannis

Conservateur en chef du patrimoine à la Région Poitou-Charentes puis Nouvelle-Aquitaine de 2006 à 2016, au Département de la Vendée à partir de 2017. |

| Cadre d'étude |

|

| Date d'enquête |

2023 |

| Copyrights |

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques |

| Citer ce contenu |

Présentation de la commune du Vanneau-Irleau (bords de Sèvre), Dossier réalisé par Suire Yannis, (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/Default/doc/Dossier/a7112d39-663f-4a92-9024-7e0bca89916f |

| Titre courant |

Présentation de la commune du Vanneau-Irleau (bords de Sèvre) |

|---|

Documents d'archives

Masse, Claude. Mémoire sur la carte du 46e quarez de la généralle des côtes du Bas Poitou, païs d'Aunis, Saintonge et partie de la Basse Guyenne, 1719.

Lieu de conservation : Service historique de la Défense, Vincennes

Côte : 1Vd60, pièce 51

ISBD/Commentaire :

Masse, Claude. Mémoire sur la carte du 46e quarez de la généralle des côtes du Bas Poitou, païs d'Aunis, Saintonge et partie de la Basse Guyenne, 1719.

1830-1910 : état de section et matrices cadastrales du Vanneau-Irleau (voir aussi l'exemplaire du cadastre en mairie du Vanneau-Irleau).

Lieu de conservation : Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort

Côte : 3 P 1590 à 1596

ISBD/Commentaire :

1830-1910 : état de section et matrices cadastrales du Vanneau-Irleau (voir aussi l'exemplaire du cadastre en mairie du Vanneau-Irleau).

1845-1870 : élargissements de la Sèvre Niortaise.

Lieu de conservation : Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort

Côte : 3 S 97

ISBD/Commentaire :

1845-1870 : élargissements de la Sèvre Niortaise.

1857-1875 : création et gestion de barrages sur les communes de Magné et du Vanneau-Irleau.

Lieu de conservation : Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort

Côte : 3 S 233

ISBD/Commentaire :

1857-1875 : création et gestion de barrages sur les communes de Magné et du Vanneau-Irleau.

AD79. 3 S 746. 1851-1880 : travaux réalisés par les Ponts et Chaussées sur la commune du Vanneau-Irleau, ponts, passerelles, ports, curages.

ISBD/Commentaire :

1851-1880 : travaux réalisés par les Ponts et Chaussées sur la commune du Vanneau-Irleau, ponts, passerelles, ports, curages.

AD79. 3 S 933. 1851-1889 : curages et approfondissements de canaux, construction de ponts au Vanneau-Irleau.

ISBD/Commentaire :

1851-1889 : curages et approfondissements de canaux, construction de ponts au Vanneau-Irleau.

Paroisse du Vanneau-Irleau, notamment une note sur l'église par Joseph Lamiaud, en 1980, pour le centenaire de l'édifice.

Lieu de conservation : Archives diocésaines de la Vienne, Poitiers

Côte : Q 2, boîte 12-2

ISBD/Commentaire :

Paroisse du Vanneau-Irleau, notamment une note sur l'église par Joseph Lamiaud, en 1980, pour le centenaire de l'édifice.

1752-1887 : documents relatifs à l'ancien domaine seigneurial d'Irleau.

Lieu de conservation : Archives municipales, Le Vanneau-Irleau

Côte : Carton "1752-1833 : Partage entre héritiers Martin, baux à ferme de la terre d'Irleau".

ISBD/Commentaire :

1752-1887 : documents relatifs à l'ancien domaine seigneurial d'Irleau.

1765-1865 : procès au sujet des marais communaux du Vanneau-Irleau.

Lieu de conservation : Archives municipales, Le Vanneau-Irleau

Côte : Carton Procès des héritiers Martin, 1864-1868

ISBD/Commentaire :

1765-1865 : procès au sujet des marais communaux du Vanneau-Irleau.

Fin du 18e siècle : documents relatifs au procès entre les habitants du Vanneau et ceux d'Irleau au sujet des marais communaux, avec copies d'actes antérieurs entre les habitants et les seigneurs d'Irleau.

Lieu de conservation : Archives municipales, Le Vanneau-Irleau

Côte : Carton "Procès Irleau Le Vanneau 1657-1793"

ISBD/Commentaire :

Fin du 18e siècle : documents relatifs au procès entre les habitants du Vanneau et ceux d'Irleau au sujet des marais communaux, avec copies d'actes antérieurs entre les habitants et les seigneurs d'Irleau.

1872-1942 : construction de ponts et passerelles, réaménagement de ports, partage des marais communaux.

Lieu de conservation : Archives municipales, Le Vanneau-Irleau

Côte : Carton "Voirie, conches, pont, marais, tâches"

ISBD/Commentaire :

1872-1942 : construction de ponts et passerelles, réaménagement de ports, partage des marais communaux.

Informations et documentation fournies par Christian Birocheau, Le Vanneau-Irleau.

ISBD/Commentaire :

Informations et documentation fournies par Christian Birocheau, Le Vanneau-Irleau.

Documents figurés

1720 : Carte du 46me quarré de la generalle des costes du Bas Poitou païs d'Aunis Saintonge et partie de la Basse Guienne, par Claude Masse.

Lieu de conservation : Service historique de la Défense, Vincennes

Côte : J10C 1293, pièce 17

ISBD/Commentaire :

1720 : Carte du 46me quarré de la generalle des costes du Bas Poitou païs d'Aunis Saintonge et partie de la Basse Guienne, par Claude Masse.

Vues aériennes depuis 1945 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

ISBD/Commentaire :

Vues aériennes depuis 1945 sur le site internet de l'IGN www.geoportail.gouv.fr.

20e siècle : fonds de cartes postales sur les communes des Deux-Sèvres.

Lieu de conservation : Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort

Côte : 40 FI

ISBD/Commentaire :

20e siècle : fonds de cartes postales sur les communes des Deux-Sèvres.

1830 : plan cadastral du Vanneau-Irleau.

Lieu de conservation : Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort

Côte : 3 P 153

ISBD/Commentaire :

1830 : plan cadastral du Vanneau-Irleau.

1856 : programme d'amélioration de la Sèvre entre Niort et la rade de l'Aiguillon, du Mignon et des deux Autises, par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées Joseph Maire, plans de détails des ouvrages projetés.

Lieu de conservation : Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort

Côte : 3 S 48

ISBD/Commentaire :

1856 : programme d'amélioration de la Sèvre entre Niort et la rade de l'Aiguillon, du Mignon et des deux Autises, par l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées Joseph Maire, plans de détails des ouvrages projetés.

Plan du marais qui est le sujet de la contestation d'entre les habitants du Vanneau et ceux d'Irleau, levé géométriquement par nous, experts soussignés, et fait double paour être remis à chacune des parties, Niort, le 10 avril 1792, signé Picoteau et Dumeuil.

Lieu de conservation : Archives municipales, Le Vanneau-Irleau

ISBD/Commentaire :

Plan du marais qui est le sujet de la contestation d'entre les habitants du Vanneau et ceux d'Irleau, levé géométriquement par nous, experts soussignés, et fait double paour être remis à chacune des parties, Niort, le 10 avril 1792, signé Picoteau et Dumeuil.

Bibliographie

BEAUCHET-FILLEAU, Henri et DE CHERGÉ, Charles. Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou. 2e édition, Poitiers: Oudin, 1891, 7 volumes.

Mention : t. 2, p. 247, et t. 4, p. 275-279

ISBD/Commentaire :

BEAUCHET-FILLEAU, Henri et DE CHERGÉ, Charles. Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou. 2e édition, Poitiers : Oudin, 1891, 7 volumes.

Clouzot, Etienne. Les marais de la Sèvre Niortaise et du Lay du Xe à la fin du XVIe siècle. Paris : H. Champion éditeur ; Niort : L. Clouzot éditeur, 1904, 282 p.

Mention : p. 115, 124, 129

ISBD/Commentaire :

Clouzot, Etienne. Les marais de la Sèvre Niortaise et du Lay du Xe à la fin du XVIe siècle. Paris : H. Champion éditeur ; Niort : L. Clouzot éditeur, 1904, 282 p.

LEDAIN, Bélisaire. Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres, Poitiers, 1902.

Lieu de conservation : Bibliothèque Guy Pillard, musée Bernard d'Agesci, Niort

Côte : non coté

ISBD/Commentaire :

LEDAIN, Bélisaire. Dictionnaire topographique du département des Deux-Sèvres, Poitiers, 1902.

POIGNAT Maurice, Histoire des communes des Deux-Sèvres, Le pays niortais (vol. 2 ), Michel Fontaine, Poitiers, 1989.

Lieu de conservation : Bibliothèque Guy Pillard, musée Bernard d'Agesci, Niort

Côte : non coté

ISBD/Commentaire :

POIGNAT Maurice, Histoire des communes des Deux-Sèvres, Le pays niortais (vol. 2 ), Michel Fontaine, Poitiers, 1989.

Suire, Yannis. L'histoire de l'environnement dans le Marais poitevin, seconde moitié du XVIe siècle - début du XXe siècle. Thèse d'Ecole nationale des Chartes, 2002.

ISBD/Commentaire :

Suire, Yannis. L'histoire de l'environnement dans le Marais poitevin, seconde moitié du XVIe siècle - début du XXe siècle. Thèse d'Ecole nationale des Chartes, 2002.

Suire, Yannis. Le Marais poitevin, une écohistoire du XVIe à l'aube du XXe siècle. La Roche-sur-Yon : Centre vendéen de recherches historiques, 2006.

ISBD/Commentaire :

Suire, Yannis. Le Marais poitevin, une écohistoire du XVIe à l'aube du XXe siècle. La Roche-sur-Yon : Centre vendéen de recherches historiques, 2006.

Annexes

Extrait de l'aveu rendu le 18 juillet 1616 par Samuel de Béchillon, seigneur d'Irleau, au seigneur de Mauzé, mentionnant divers lieux à Irleau et au Vanneau (Archives municipales du Vanneau-Irleau, carton "Procès Irleau Le Vanneau 1657-1793") :

"Item j'avoue tenir de mon dit sieur tous les marais bois près et terriers qui prennent et commencent dès la planche et doutre [sic] du pré Fouquet séparant mon dit fief et le fief du Vanneau et en continuant et retournant de là vers l'escluseau Marcemire qui est de mon fief jusque à l'écluseau de Sainte Sabine, icelui comprit et le bois Beron et l’islereau ou souloit anciennement être bâtie la maison noble dudit lieu, tenant d'une part et d'autre lesdits marais, bois près et terriers savoir est depuis ledit pré Fouquet jusqu'à l'escluseau Marsemille vers soleil levant, et midi au marais du Vanneau, d'autres au pré et pré-clôture de la métairie du Deffends dépendant d’Islereau, et ce qui est au-dessous depuis l'écluseau Marsemille jusqu'à Sainte Sabine tient d'un côté à la rivière de Sèvre au pré d’Ouzille, du village d'Islereau auprès de ma grande métairie et pré Moinard qui est de mon fief, et d'un bout aux terres de Sainte-Sabine, partie desquels marais, prés, bois, terrier je tiens en mon domaine et l'autre partie est possédée par mes hommes et habitants de mon dit village et plusieurs autres particuliers qui m'en reconnaissent et payent cens et rentes nobles, directes foncières et féodales de la même nature que ceux ci-dessus.

Item j'avoue tenir à la dite rivière de Sèvre de rive en rive dès l’esluseau de Marsemille jusque à l'escluseau de Sainte-Sabine avec droit de pêcher à la saine et à tous engins en icelle et d'une rive à l'autre, en laquelle rivière j'ai une écluse avec ses bouchauds.

Item j'avoue tenir de mon dit seigneur sous mon dit hommage tout droit de chasse à poil et à plume (...).

Item j'avoue aussi tenir de mon dit seigneur un mas de terre labourable appelé les Essards sis près et outre ledit lieu d’Islereau et Sainte-Sabine, autour duquel mas il y a des prés dépendants de madite maison et métairie (...).

Item un autre mas de terre appelé Ouzille sis près dudit village vers soleil levant, dans lequel il y a un moulin à vent et autour desdites terres il y a des prés à moi appartenant (...)."

Galerie d'images 57

La Sèvre Niortaise au pont d'Irleau, vue en direction du sud-est.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Carte du secteur d'un kilomètre à partir de la Sèvre Niortaise, étendu au bourg, étudié au Vanneau-Irleau.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Plan du marais communal de la Ruelle contesté entre les habitants du Vanneau et d'Irleau, 10 avril 1792.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Légende du plan du marais de la Ruelle contesté entre les habitants du Vanneau et ceux d'Irleau, 10 avril 1792.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

La Sèvre Niortaise au niveau d'Irleau et du Village de la Sèvre vers 1920.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Curage de la Sèvre Niortaise au niveau de Bief Barrot vers 1900.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

La grande rue d'Irleau vue en direction de l'ouest vers 1900.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

L'entrée nord du hameau de la Chaume, conduisant vers les marais et la Sèvre, vers 1910.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Ouvriers employés à la construction d'un pont au Vanneau à la fin du 19e siècle.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Paysage de terres hautes descendant vers les marais près du moulin de la Paloube.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Paysage de terres hautes dominant les marais, à l'ouest de Sainte-Sabine.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Paysage de terres hautes descendant vers les marais au nord-est de Sainte-Sabine.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Paysage bocager de terres hautes entre Sainte-Sabine et le Vanneau, en direction de l'est.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Paysage de prairie et de haies bocagères au sud-ouest du bourg.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Croisement entre la rigole de la Garette et la conche des Grandes Prises, à la limite entre Le Vanneau-Irleau et Sansais.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Jonction entre la rigole d'Amuré et le canal du Chail, à la limite entre Le Vanneau-Irleau et Sansais.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Paysage dans les marais des Grandes Mottines à la limite avec la commune de Sansais.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Paysage de prairies dans l'ancien communal des Grandes Mottines.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

La conche ou fossé de Marsemille dans les marais de la Ruelle.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

La conche ou fossé de Marsemille dans les marais de la Ruelle.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Le bief du Vanneau au nord du port, vu en direction du nord.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Le bief du Vanneau au nord du port, vu en direction du nord.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Le bief du Vanneau au nord du port, avec son chemin de halage, vu en direction du nord.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Chemin et alignements de frênes dans les marais des Essarts.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Ancien barrage à l'embouchure du bief du Vanneau dans la Sèvre Niortaise.

Auteur de l'illustration : Beauvarlet Gilles

La Sèvre Niortaise en aval du pont d'Irleau, en direction de l'ouest.

Auteur de l'illustration : Suire Yannis

Passerelle de halage et barrage à poutrelles sur la rive gauche de la Sèvre en aval du pont d'Irleau.

Auteur de l'illustration : Suire YannisCarte du secteur d'un kilomètre à partir de la Sèvre Niortaise, étendu au bourg, étudié au Vanneau-Irleau.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Plan du marais communal de la Ruelle contesté entre les habitants du Vanneau et d'Irleau, 10 avril 1792.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

Légende du plan du marais de la Ruelle contesté entre les habitants du Vanneau et ceux d'Irleau, 10 avril 1792.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

La Sèvre Niortaise au niveau d'Irleau et du Village de la Sèvre vers 1920.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

Curage de la Sèvre Niortaise au niveau de Bief Barrot vers 1900.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

Le bourg du Vanneau vers 1930.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

Le grand port du Vanneau vers 1920.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

La grande rue d'Irleau vue en direction de l'ouest vers 1900.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Archives départementales des Deux-Sèvres

L'entrée nord du hameau de la Chaume, conduisant vers les marais et la Sèvre, vers 1910.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

Ouvriers employés à la construction d'un pont au Vanneau à la fin du 19e siècle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques, (c) Collection particulière

Paysage de terres hautes descendant vers les marais près du moulin de la Paloube.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de terres hautes dominant les marais, à l'ouest de Sainte-Sabine.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de terres hautes descendant vers les marais au nord-est de Sainte-Sabine.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Terres hautes descendant vers les marais, à Sainte-Sabine.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage bocager de terres hautes entre Sainte-Sabine et le Vanneau, en direction de l'est.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairie et de haies bocagères au sud-ouest du bourg.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin et paysage bocager au sud-ouest du bourg.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de plaine agricole au sud-ouest du bourg.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Croisement entre la rigole de la Garette et la conche des Grandes Prises, à la limite entre Le Vanneau-Irleau et Sansais.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Jonction entre la rigole d'Amuré et le canal du Chail, à la limite entre Le Vanneau-Irleau et Sansais.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage dans les marais des Grandes Mottines à la limite avec la commune de Sansais.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Dans l'ancien marais communal des Grandes Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Canal dans le marais des Grands Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Canal dans le marais des Grands Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans l'ancien communal des Grandes Mottines.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Souches de peupliers couchés le long de la rigole d'Amuré.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La rigole de la Garette en aval du barrage du Chail.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de marais près du pont du Levis.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La rigole de la Garette au Pont du Levis.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin et conche à travers les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin à travers les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Conche dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Conche dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La conche ou fossé de Marsemille dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La conche ou fossé de Marsemille dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais de la Ruelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief Foubert vu depuis le port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Corde de la Belette vue depuis le port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Corde de la Belette vue depuis le port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Les jardins au nord du port, au-delà de la passerelle.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief du Vanneau au nord du port, vu en direction du nord.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief du Vanneau au nord du port, vu en direction du nord.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Le bief du Vanneau au nord du port, avec son chemin de halage, vu en direction du nord.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Barques le long du bief du Vanneau auprès du port.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage de prairies dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Chemin et alignements de frênes dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Fossé et alignement de frênes dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Paysage dans les marais des Essarts.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Ancien barrage à l'embouchure du bief du Vanneau dans la Sèvre Niortaise.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Sèvre Niortaise en aval du pont d'Irleau, en direction de l'ouest.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Sèvre Niortaise et son chemin de halage à l'Adressoir.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Passerelle de halage et barrage à poutrelles sur la rive gauche de la Sèvre en aval du pont d'Irleau.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Sèvre Niortaise à Barbe Blanche, vue en direction de l'est.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Sèvre Niortaise au niveau du Village de la Sèvre et du Petit Verger, en direction de l'est.

Beauvarlet Gilles

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

La Sèvre Niortaise au pont d'Irleau, vue en direction du sud-est.

Suire Yannis

(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel, (c) Centre vendéen de recherches historiques

Dossiers en lien avec Présentation de la commune du Vanneau-Irleau (bords de Sèvre)

Localiser ce document

Que pensez-vous de cette ressource ? Donnez-nous votre avis

Les champs indiqués par le symbole * sont obligatoires.

Export en cours

Modifier votre avis

Les champs indiqués par le symbole * sont obligatoires.

Mémoriser la recherche

La recherche sera conservée dans votre compte et pourra être rejouée à tout moment.

Votre alerte est enregistrée

Vous pouvez gérer vos alertes directement dans votre compte

M'abonner aux événements de la même catégorie

Abonnez-vous aux événements de la catégorie et recevez les nouveautés par email.